可搬式でどこにでも設置出来て、生活道路での取締りに活用できるとの建前で導入が進んでいる新型小型オービスですが、案の定高速道路での取締りに使われるようになってきているようです。

事故が多い県ほど多額の交付金がもらえるシステムである以上、警察には「予算額までは取締りをしたいが、事故は出来るだけ減らしたくない」というジレンマがあります。

なので私は新型オービス導入の話が出てきた当初から「実際には事故が少ない路線を中心に使われるようになるだろう」と言い続けてきました。

私の予想では、見通しが良く事故が少ない幹線道路での取締りを強化するだろうと考えていましたが、一足飛びに高速道路での運用を始めるようです。

読売新聞の記事

10/22(月) 9:01配信

愛知、岐阜県など各地で導入されている持ち運び可能な速度違反自動取り締まり装置(可搬式オービス)が、ドライバーのスピード抑止に効果を上げている。大型の固定式オービスと違い、住宅街の生活道路で使用できる上、設置場所を毎日変えられるため、ドライバーに装置を察知されにくい。取り締まりで20キロ近く減速した場所もあり、愛知県警は今秋から台数を増やし、高速道路での取り締まりにも活用する。

同県知多市原の県道24号。歩道やガードレールはなく、朝の通勤・通学時間帯になると、児童が歩くすぐ脇を大型トラックや乗用車がひっきりなしに通り過ぎる。周辺住民によると、近くの幹線道路の混雑を避けたドライバーが24号を「裏道」として利用するという。

制限速度は30キロだが、点滅式の信号が1基あるだけで、車はスピードを出しやすい。住民の要望を受け、県警が昨年5月から9回にわたり、可搬式オービスで取り締まりを実施したところ、最大で平均時速が48キロから31キロに落ちたという。登校する児童を誘導していた保護者の男性(43)は「危険な道路に変わりはないが、ドライバーのマナーはましになった」と話す。

生活道路ではなく高速での取締りを増やしたい愛知県警

そもそも発想の前提となっている「違反を未然に防ぐのではなく、違反させてから検挙する」というスタイルが狂っているので、どうやっても結論も狂ったものになるのですが、ツッコミ所が満載すぎて心の底からウンザリしますね…

記事の冒頭で「大型の固定式オービスと違い、住宅街の生活道路で使用できる上」と言っているのに、舌の根も乾かぬうちに「愛知県警は今秋から台数を増やし、高速道路での取り締まりにも活用する。」となるのが警察クオリティです。

生活道路での暴走行為は確かに危険です。それを取り締まる為に使うならまだわかりますが、増やした台数は高速道路での取締り用らしいのですから呆れて物が言えません。一般道と比べたら、高速道路の事故発生率は著しく低いのですが…

高速道路における交通事故の発生する確率は、どの程度なのでしょうか。高速道路と一般道路の交通事故の比較をしてみます。

一般道路の交通事故の推移は、高速道路とほぼ同じ傾向を示しています。高速道路における交通事故に比べると、平成10年中は、一般道路において、約30倍(8,939人)の死者数、約90倍(979,647人)の負傷者数となっています。

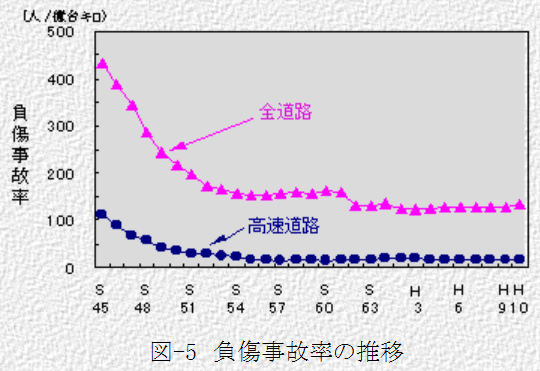

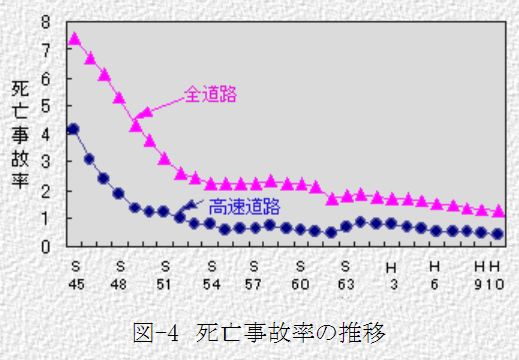

交通事故の発生する確率をみてみます。発生する確率は、道路の総通行台数(台)と総走行距離(キロ)を考慮した事故率(人/億台キロ)で比較をします。

平成10年の高速道路の死亡事故率は0.4人/億台キロ、全道路では1.24人/億台キロで、高速道路は全道路の1/3となっています。(図-4)

また、負傷事故率は、高速道路で16人/億台キロ、全道路では133人/億台キロで、高速道路は全道路の1/8となっています。(図-5)

データが古いのは警察の天下り機関が真面目に仕事をしていないからですが、傾向としては現在も大差ないでしょう。

何かと速度超過を目の敵にする警察シンパみたいな自称安全運転ドライバー(追越車線に居座って譲らないタイプ)等が「事故が少なくても高速では事故が大きくなる!」とか騒ぎ立てるのですが、事故率で測ってみても死亡事故率が全道路の1/3 負傷事故率が1/8なのですから、高速道での自動車対自動車の事故よりも、一般道における自動車対歩行者(自転車)の事故の方が余程危険でリスクが高いのは当たり前のことです。

なのに生活道路での取締りは早々に切り上げて、増台分は高速道での取締りに当てようというのですから、愛知県警が交通事故をあまり減らしたくないと考えているのは自明の理です。

必要なのはオービスではなくガードレール!

記事内では県道24号での取締りによって平均時速が20km/h近くも落ちた(ドヤッ)みたいな事が書かれていますが、この場所が危険なのは、車が速度を出すからというよりも、通学路にもなっているのに歩道もガードレールもないからです。

愛知県知多市原の県道24号というのはこのような場所です。

確かに歩道もガードレールもありませんから、こんな場所で飛ばしたら危険でしょう。しかし、このあたりの県道としては幹線道路に近い主要道路ですから、交通量が増えてしまうのも仕方のない事です。

ならば、道路の拡幅工事をしてでも、歩道とガードレールを設置するのが先で、そういう事の為に交通安全対策特別交付金は使われるべきなのです。

しかし、愛知県警がやっているのは、1台1080万円する小型オービスの購入です。何台も購入する予算があるならガードレールの設置が先でしょう?ガードレールってそこまで高価なインフラではないのですよ?

ガードレールの値段

国道で使わるガードレールの1メートルあたりの単価は、以下の通りです。

・ガードレール 路側用B規格 白色7,400~13,700円/m

・ガードパイプ 路側用B規格 白色8,700~12,200円/m

・ボックスビーム 分離帯用B規格 14,800~18,400円/m

・ガードケーブル 路側用B規格ワイヤーロープ2,560円/m

B規格支柱白色 13,600円/m、19,100円/m

愛知県知多市原地区に面している県道24号なんて300mくらいしかありませんから、1080万円もあれば余裕でガードレールが設置出来るでしょうし、子供達の安全が脅かされているなら、予算を掛けてでも拡幅工事をして良い場所です。全線が無理でも、通学路になっている場所だけでもガードレールを付ければ不幸な事故は未然に防げます。

平均時速が下がったなんて言ってますが、取締りをするようになったから一時的に下がっただけで、この場所での取締りをやめればまた元の平均速度に戻る事は予想に難くありません。

新型オービスの耐久性は知りませんが、ガードレールより長持ちするものでもないでしょう。ちょっと考えれば当たり前の話なのですが、ガードレールは恒常的に歩行者の命を守ってくれますが、交通違反の取締りは事故を防止しません。

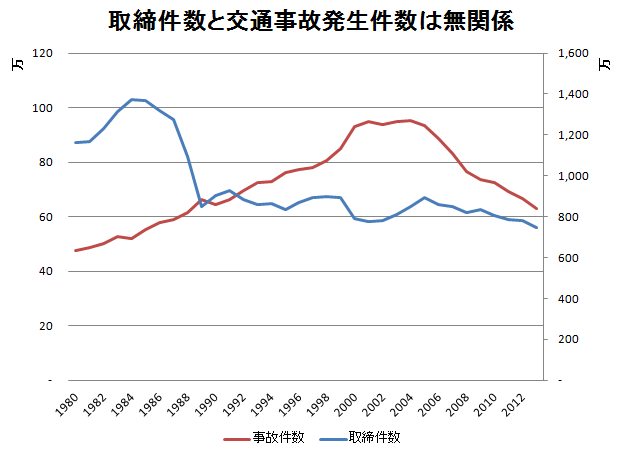

みんな、何となく「違反は危険だ」とか「事故を起こすのは違反している奴らだ」と単なる思い込みをしていますが、少なくともデータ上はそのような因果関係はありません。

新型小型オービスへの対策法はまだ限られている

LSM-300を中心とした可搬型の小型オービスは厄介です。ネズミ捕りのようにいつも同じ場所でやるとも限らず、警察が望む時に望んだだけいくらでも検挙出来る「警察にとっての夢の装置」なのです。

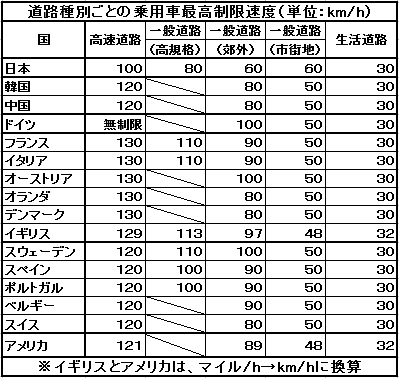

速度超過を悪い事と決め付ける人もいますが、自称安全運転ドライバーも交通の流れに乗っていれば普通に速度超過していますし、法定速度が土の道の時代から変わっていないのはカルト国家二ホン以外にはあまり見かけません。

諸外国なら郊外の幹線道路は80~100km/h制限が一般的です。

高速なら120~130km/hがグローバルスタンダード(笑)なのです。

警察は日本の道路は狭いだのカーブが多いだのと言い訳をしますが、日本以上の山国であるスイスや、ワインディングだらけで路面状況も日本ほど良くないスペインの数字を見てもまだわからないのでしょうか?

いいえ。警察はわかっています。本当は幹線道路は80km/h。高速は120km/h制限にしても事故数にほとんど変化がないことを。

何故なら、既に実勢速度はそのくらいで流れているからで、制限速度を緩和しても飛ばすドライバーは増えません。実勢速度は、その道路を走るドライバーが「このくらいまでなら安全に運転できる」と感じる速度で落ち着いているのであって、トンネル入り口付近がよく渋滞の起点になることからもわかる通り、ドライバーは自分が危険だと感じる速度では走らないからです。

おそらく小型オービスでは現認係も付けることによって、青切符の反則行為での検挙も増やしていくでしょう。そうすれば警察が欲しがる「反則金」が楽に手に入るからです。

このような警察の金儲けの為にゴールド免許を失ったり、免停になってしまってはやってられません。どうしたら良いでしょうか?

新型オービスの対策はまだまだ発展途上ですが、効果的な対応策が見つかるまでは、以下の記事の3つめのアナログ対策をしておくのが良さそうです。単純な策ほど効果的だったりしますしね。

![経産省「免許取得をより簡単に」バイクの規制緩和に言及[もうアホかと]](https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/wp-content/uploads/2016/09/バイク販売台数-100x100.jpg)

![[だからお前は]愛子さま、学習院女子中等科ご卒業[誰なんだ?]](https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/wp-content/uploads/2017/03/fake2-100x100.jpg)

![[必読]サイト常連様は御一読下さい[無料資格付与]](https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/wp-content/uploads/2016/12/コーヒー-100x100.png)

![[ブラジル]小頭症などの出生異常の原因はジカウィルスではない[やっぱり]](https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/wp-content/uploads/2016/02/20160205-10-100x100.png)

![[嘘つきは]警察官は職質時にウソをつく事がマニュアル化されてた[警察の始まり]](https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/wp-content/uploads/2016/10/職務質問-100x100.jpg)

![[震度7]熊本地震の不可思議な点[本当に天然地震?]](https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/wp-content/uploads/2016/04/kumamoto-100x100.jpg)